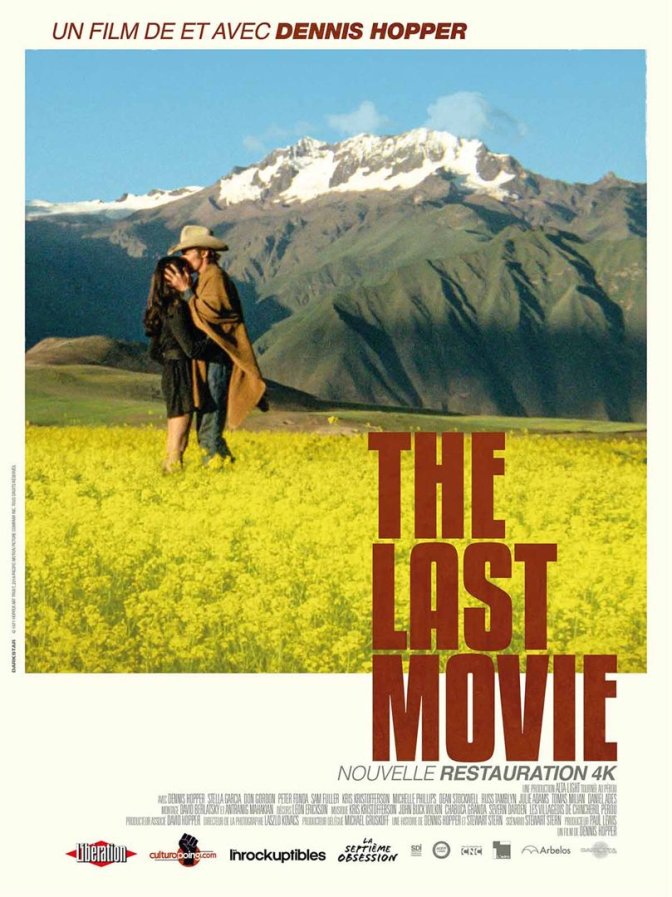

Notre avis : Même avant d’avoir vu le film, on sait quel est le point de départ (une réflexion lors du tournage des Quatre fils de Katie Elder), les conditions de Universal après le triomphe de Easy rider, et le tournage chaotique, sous l’emprise de diverses substances dont l’effet est parfois perceptible à l’écran. On sait, et pourtant le métrage surprend, ne cesse de surprendre et de désarçonner par son refus des conventions filmiques et narratives. Il y a donc un film, un film dans le film (un western tourné au Pérou) par des Américains, et un « faux » film dans le film « réalisé » par des autochtones avec une caméra en bois. Et puis un couple de riches capricieux, une prostituée maîtresse du héros, un ami chercheur d’or, un prêtre étrange… Tout un monde entre réalité et hallucination, dont le sens ondule au gré d’un montage fragmentaire et abstrus : les sentiments n’y sont peut-être que des mots et nombre d’images ou de plans semblent tenir de la vision, jusqu’à l’emploi du flou. Sans doute y a-t-il là une réflexion sur le simulacre, fondée évidemment sur les fausses promesses du cinéma, et qui se complique du fait que, si Kansas ne risque rien dans le western, sa vie est en danger dans le « faux film ». Il n’est pas très étonnant, dans un film des années 70, de trouver cette inversion, cette mise en abyme, ni ce questionnement moderne : que peut-on encore filmer et comment ?

- © 1971 HOPPER ART TRUST, 2018 PACIFIC MOTION PICTURE COMPANY INC. Tous droits réservés.

Dennis Hopper répond par la radicalité : on ne peut qu’enregistrer la confusion du monde telle qu’on la voit, et la seule manière de la montrer est la manière confuse. Si le sens se défait, c’est non seulement à cause des incohérences et des incertitudes de la narration, mais aussi par celles de la mise en scène : d’où des séquences qui se répètent ou au contraire des ellipses, des ralentis et des zooms, un montage ignorant la chronologie, qui font que le métrage avance de façon incertaine, à la limite du compréhensible et bercé par des chansons elles aussi lancinantes.

- © 1971 HOPPER ART TRUST, 2018 PACIFIC MOTION PICTURE COMPANY INC. Tous droits réservés.

En fait, Hopper n’est clair que dans ce qu’il rejette : Hollywood, les Américains arrogants, la cupidité. Dans un rêve de pureté inaccessible, son héros songe à s’installer avec Maria loin, en hauteur, mais cet idéal se confronte à la lubricité du couple Anderson, ivre de s’encanailler dans des lieux « piquants ». Recherche de la sensation, dépense illimitée, les Américains sont les grands saccageurs, et ils amènent avec eux le mal. Mais les autochtones ne sont pas épargnés : Maria ne rêve que d’un réfrigérateur et d’une fourrure, c’est à dire que, comme la fausse équipe de tournage, elle ne fait que singer un modèle occidental corrompu et d’un immoralisme triste. Et la violence affleure perpétuellement, quand elle ne s’exprime pas par des coups, des humiliations ou des tirs d’armes à feu.

- © 1971 HOPPER ART TRUST, 2018 PACIFIC MOTION PICTURE COMPANY INC. Tous droits réservés.

Le film achevé (mais l’est-il, avec ses deux « séquences manquantes », son aspect cyclique, sa fausse fin qui renvoie à celle, pessimiste, du Trésor de la Sierra Madre ?), on ne sait toujours pas s’il relève de la construction savante ou du bricolage approximatif, voire même un peu des deux. Mais avec cet essai passionnant, ardu au point qu’on comprend (et déplore) les raisons de son échec, Dennis Hopper propose un kaléidoscope stimulant et roboratif qui témoigne d’une époque culottée : ce « dernier film » est peut-être une impasse ou une aporie, et la suite de sa carrière le prouve assez, mais il se tient droit, comme une tentative glorieuse et dynamique allant au bout de ses défis.

Liste des inscrits

Liste des inscrits

Liste d'attente

Liste d'attente  Il y a 3 commentaires sur cette sortie.

Il y a 3 commentaires sur cette sortie.

Tête bleue

Tête bleue Bronze

Bronze Argent

Argent Or

Or Platine

Platine Titane

Titane