Bonjour,

Dans la continuité de mon exploration, et mon entêtement notamment à vouloir entrer dans ce lieu où je me casse le nez si souvent devant une porte toujours close où interdite d'entrée...

Cela sent l'obstination... :)

et aussi à défaut de ne pas avoir trouvé non plus de visites guidées accessibles facilement (prix de 230€ avec un groupe de 15 à 25 pers à constituer....)

J'ai donc décidé d'assister :

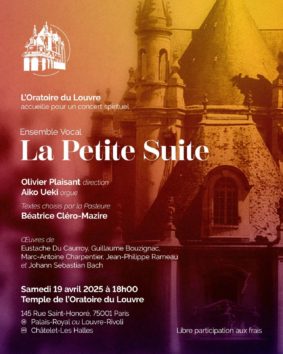

au concert spirituel du Temple de l'Oratoire du Louvre,

puisque c'est de ce lieu dont il est question

(pire qu'une forteresse)

Entrée libre - Libre participation aux frais

-----------------------------------------------

Il s'agit d'un Ensemble Vocal

La Petite Suite

AVEC

Olivier PLAISANT direction

Aiko UEKI organiste

sur des textes choisis par la Pasteure

Béatrice CLERO-MAZIRE

Oeuvres de : Eustache du CAURROY, Guillaume BOUZIGNAC, Marc-Antoine CHARPENTIER, Jean-Philipe RAMEAU, Jean-Sébastien BACH

1611 : Fondation de l’Oratoire - Temple protestant à ce jour

- Novembre 1611: fondation de la congrégation des prêtres de l’Oratoire par Pierre de Bérulle

- 22 septembre 1621 : pose de la première pierre de l’église selon les plans de l’architecte Métezeau

- 23 décembre 1623 : Louis XIII fait de l’église des Oratoriens la chapelle royale du palais du Louvre

- De grands événements y sont célébrés : funérailles solennelles (Richelieu, Louis XIII) , actions de grâce pour la santé des rois, concerts spirituels.

Tout, pour l’Oratoire, commence à Rome vers 1533, avec l’arrivée de Philippe Néri, jeune florentin né en 1515.

Ordonné prêtre en 1551, il s’installe à San Girolamo, où il prêche dans les combles de l’église, l’«Oratorio ». Ce nom d’Oratoire désigne à l’origine tout simplement « un lieu de prière », mais Philippe de Néri désigne de ce nom des « exercices spirituels » qu’il propose à des prêtres et des laïcs dans une recherche commune d’une vie spirituelle plus profonde centrée sur la personne de Jésus.

L’Oratorio est constitué de prière, de prédication, de lecture et de méditation de la Bible et de la vie des saints.

Le nom d’Oratoire désigne bientôt la congrégation qui va se constituer autour de Philippe de Néri, grâce à son rayonnement à la fois joyeux et spirituel, cette congrégation devient une institution légale en 1575 grâce à une bulle de Grégoire XIII, qui attribue l’église de la Valicella, où prêche désormais Philippe.

En France, Pierre de Bérulle, né en 1575, ordonné prêtre en 1599, est confronté à un clergé avide de bénéfices, qui a perdu son âme.

-------------------------------------------------------

|

En 1611, pour contrer l'influence de la Réforme, le père Pierre de Bérulle (1575-1629) fonde la Congrégation de l'Oratoire de France.

Il veut former des prêtres (les Oratoriens) bien armés sur un plan spirituel et théologique et capables d'argumenter contre les défenseurs de Luther et de Calvin.

En 1616, il acquiert un hôtel particulier à côté du Louvre.

Une chapelle y est érigée.

Bientôt trop petite, elle est agrandie à partir de 1621 selon les plans de l'architecte Jacques Lemercier.

Deux ans plus tard, Louis XIII la consacre chapelle royale du palais du Louvre. En 1625, les travaux sont interrompus. Ils reprennent en 1740 (architecte Pierre Caqué), avec l'ajout des deux dernières travées et de la façade.

En 1793, l'église, saccagée, est dépouillée de ses œuvres d'art.

Elle sera transformée en salle de réunion pour les révolutionnaires et en entrepôt pour les décors d'opéra.

En 1811, Napoléon Ier met l'édifice à la disposition du consistoire réformé. Celui-ci, de 1820 à 1828, entreprend d'importants aménagements en vue du culte protestant dont la sacristie, l'orgue et les tribunes dans les chapelles.

En 1844, l'Oratoire lui est définitivement affecté.

Notons encore que, lors des travaux d'Haussman, les bâtiments conventuels seront détruits pour laisser passer la rue de Rivoli.

L'Oratoire du Louvre est l'un des plus beaux bâtiments de style classique à Paris. |

||||||||

Dis à tes amis de se créer un compte!

Liste des inscrits (11/11 reste 0)

Liste des inscrits (11/11 reste 0) Liste d'attente

Liste d'attente » Je m'inscris «

Il y a 20 commentaires sur cette sortie.

Il y a 20 commentaires sur cette sortie. » Je m'inscris «

Tête bleue

Tête bleue Bronze

Bronze Argent

Argent Or

Or Platine

Platine Titane

Titane